Como si fuera el final de un cuento, pero en singular, así acaban estos días de julio en el Pirineo. Porque a pesar de ellos (de los cuentos), pero también del cine, de las series, de las familias, de los amigos, de toda una sociedad cuyo referente último de felicidad es la pareja; incluso a pesar, a veces, de mí misma; sí, hay felicidad en estar sola.

Para mi último día me he reservado el subir al Planell d’Aigüestortes en taxi desde Boí para desde allí acercarme al Estany Llong y al Estany Redó y luego subir al Portarró d’Espot. Desde su mirador se puede contemplar la vertiente más oriental del parque: el Estany de Sant Maurici. No soy consciente de los kilómetros ni del desnivel que hago hasta que más tarde lo miro: ¡Unos veinte kilómetros y unos 800 metros de desnivel! ¿Después del desánimo de estos meses, ya puedo afirmar que me recupero? ¡Me veo llevándole flores a mi traumatólogo! ¡Bien!

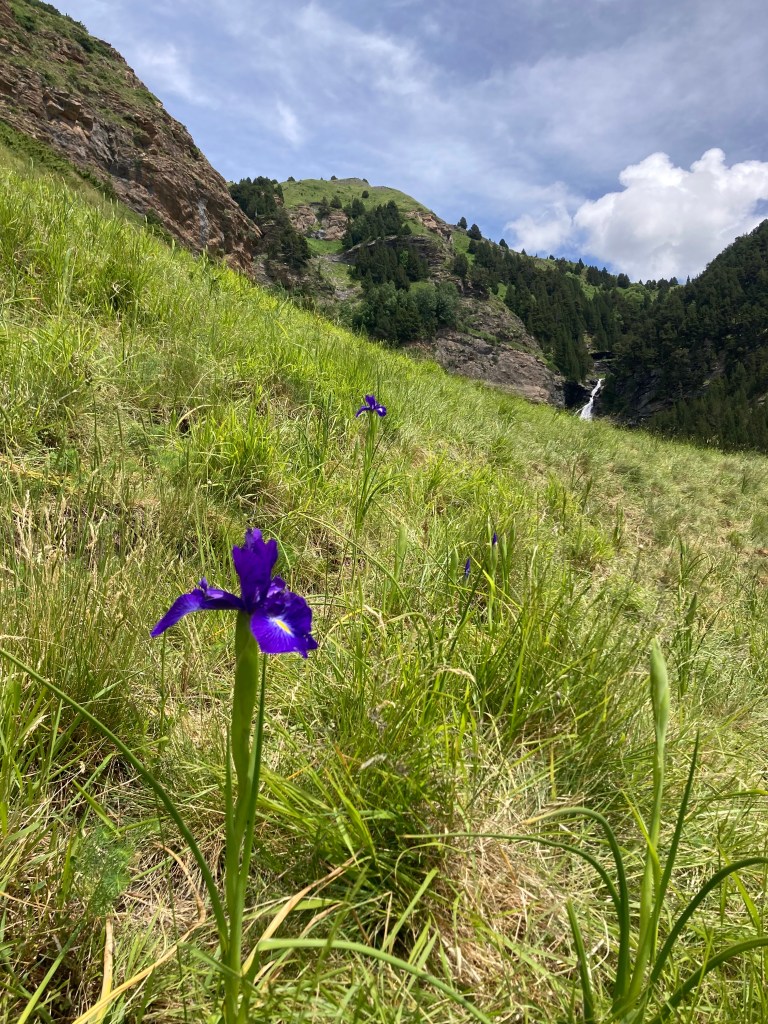

El camino hasta llegar al Estany Llong es idílico además de sencillo. Un paseo súper agradable por un pista ancha que corre paralela al rio Sant Nicolau. Es la perfecta imagen de montaña, la de los cuentos (los cuentos de nuevo): el río, el verde, las flores, las montañas… y todo ello sin apenas desnivel, lo cual, a estas alturas (a 2000 metros de altura) es más que raro. Es un paraíso que culmina en la gran masa de agua que es el Estany Llong y en la ancha llanura verde que lo rodea, donde, cómo no, pacen apaciblemente un buen puñado de vacas.

Siguiendo, ahora ya sí, por un sendero (y siguiendo corriente arriba el recorrido de las aguas), está el Estany Redó (el lago redondo, para que nos entendamos), más discreto, más elevado, más escondido, y rodeado de paredes grises tiznadas de negro. Es aquí donde paro a comer, mirando las «manadas» de peces diminutos (¿esto se llama también cardumen?). Me llama la atención cómo su movimiento apacible se vuelve a veces espasmódico, como si todo el grupo hubiera recibido alguna suerte de descarga eléctrica, o como si respondiera, rapidísima y coordinadamente, a las instrucciones de una directora de orquesta invisible.

No, tampoco hay referentes de mujeres que dirijan orquestas. Y no hay película que empiece con una mujer viajando sola y que no acabe con esa misma mujer emparejada. Vale, sí, hay alguna excepción. En Un amor, la peli de Isabel Coixet basada en el libro de Sara Mesa, la protagonista, después de tener una tórrida historia con un paisano, acaba sola…, pero emocionalmente destrozada. No sé qué es peor. Agraciadamente, la realidad de viajar sola es otra. Sobre todo si una no va buscando hacer amig@s. Sobre todo si una tiene una edad.

La realidad de viajar sola es que una empieza haciendo muchos planes para cada día y luego, a medida que pierde el miedo a la soledad y que deja de imaginarse desde fuera para sentirse desde dentro, empieza a permitirse caer en la improvisación, incluso en el aburrimiento. Y diría que, al igual que el objetivo de hacer yoga no es mantener posturas difíciles sino poder estar sentada cómodamente en el suelo con las piernas cruzadas, conseguir, estando sola, llegar a un estado que podría definir como de «cómodo aburrimiento» (ese en que, sin hacer nada, ningún pensamiento negativo viene a machacarnos), es la prueba de que aquí, en la soledad, y contra el pronóstico general, la felicidad es posible.

Volviendo al Planell de Aigüestortes, ayer también estuve aquí. Pero no subí en taxi, vine andando desde el parking. Son unos seis kilómetros y unos 450m de desnivel por un sendero precioso que comienza entre fresas, atravesando un bosque, y finalmente se abre al llegar al estany de la Llebreta. Después, sigue río arriba y culmina, poco antes del llano, en un encadenamiento de pequeñas cascadas con profundas pozas redondas en su base: una formación geológica que recibe el sugerente nombre de «marmitas de gigante». Me viene Jorge Manrique a la cabeza. Si un río es una vida, cada «marmita» podría ser una relación. Un aparente remanso en el que una queda «circulando» durante un tiempo hasta que la fuerza de las aguas, de la vida, de la voluntad, del frío gélido del fondo, la impulsan a la siguiente cascada, a la siguiente marmita. A veces pasamos la vida así. A veces el río se vuelve apacible. A veces hacemos algo que lo vuelve apacible.

La subida al Portarró d’Espot no se me hace especialmente dura. Lo más bonito es ir viendo cómo cambia la vista del lago, de los lagos, conforme subo. Es un puerto amplio y hay que acercarse al mirador (otros quince minutos andando) para poder asomarse al otro lado. Me gusta verlo porque, al contrario que esta parte del Parque, aquello sí lo conozco: Sant Maurici, el Port de Amitges… Y ver ya también desde aquí montañas más lejanas, las de la frontera andorrana, con la Pica d’Estats a la cabeza.

He sido muy feliz estos días. Quizá porque me he querido mucho. Y esto, que resulta aparentemente tan abstracto y tan presuntuoso, es, en realidad, tal y como yo lo veo, sencillo y necesario. Es hacer con una misma lo que se haría con alguien a quien se quisiera. Cuando pregunto en mis clases de Coaching, el alumnado lo tiene claro. ¿Qué haces por las personas a las que quieres? Escucharlas, hacerles regalos, apoyarlas, animarlas, tratarlas bien… Estos días he escuchado mis necesidades (de andar, de parar, de relajarme, de pensar, de escribir, de leer…); me he hecho regalos (un par de comidas en restaurantes estupendos); me he animado y apoyado (hablándome como hablaría a la mejor de mis amigas); me he tratado bien…

Y termino comiendo –pero no perdices, sino cordero ecológico– en una terraza con vistas a la preciosa iglesia de Sant Clement de Tahüll, uno de esos lugares mágicos que puebla mi retina desde que viera por primera vez su imagen en mi libro de Historia de octavo de EGB. Durante toda la semana que he pasado aquí, no ha habido tarde que no me haya quedado contemplándola, boquiabierta, fascinada; ni vez que haya pasado a su lado sin que haya podido evitar fotografiarla.

Montaña, arte, soledad, paz. Unas vacaciones excepcionales.